Exposé de Mathias Lelièvre

Ingénieur de formation, j’ai travaillé au sein de différentes administrations en France ainsi que dans le secteur privé, chez Total et Saint-Gobain. Il y a six ans, j’ai rejoint ENGIE. Depuis quatre ans, je vis aux États-Unis, où je dirige ENGIE Impact, filiale de 2 300 salariés en charge du conseil en développement durable au sein du groupe ENGIE. Nous travaillons avec les plus grandes entreprises et institutions à travers le monde, en les accompagnant dans leur évolution vers des modèles durables afin de réduire au maximum leur impact sur l’environnement, avec un souci tout particulier pour la réduction de leurs émissions de CO₂. Cela nous permet d’avoir une vision globale des grandes évolutions qui émergent aujourd’hui dans le monde passionnant du changement climatique et des entreprises – particulièrement celles de la tech et du digital.

Pour bien comprendre les enjeux auxquels ces entreprises sont confrontées, il faut tout d’abord prendre conscience qu’un compte à rebours est désormais lancé avec, à la clé, un réchauffement global de la planète de 4 à 7 degrés Celsius à la fin de ce siècle si le solde des émissions de carbone n’est pas ramené à zéro d’ici 2050 et continue sur les trajectoires actuelles. Ceci entraînerait des conséquences potentiellement fatales pour l’humanité. Alors que nos émissions carbonées continuent toujours à croître, il ne nous reste désormais que sept années pour inverser la tendance et rester en deçà de l’augmentation de 2 degrés Celsius visée par l’accord de Paris en 2015, lors de la COP21.

Or, il semble qu’au niveau tant des individus que des gouvernements, on reste largement dans le déni ou l’apathie et que l’on continue collectivement à avancer aveuglément vers le précipice. Certains signes encourageants sont apparus ces derniers temps, tels le changement politique aux États-Unis ou l’ambition affichée par la Chine d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2060, mais ces changements de posture, s’ils ne sont pas ancrés dans des convictions profondes, restent à la merci de stratégies politiques opportunistes. L’enjeu majeur est d’aller beaucoup plus vite.

Une double tension

Comment résoudre ces problèmes à la bonne vitesse et à la bonne échelle, dans un univers où les opinions ne sont pas encore solidifiées pour positionner le changement climatique comme étant la première des priorités ?

Le premier défi est d’identifier le bon équilibre entre le progrès, qui nécessite des investissements massifs, et la régulation des comportements individuels et collectifs. Aux États-Unis, c’est l’innovation qui est vue comme le principal moteur des solutions à envisager, comme si la technologie devait être en mesure de régler seule tous les problèmes. Remettre en cause le modèle de croissance basé sur la surconsommation est largement inenvisageable pour nombre d’Américains. À l’opposé du spectre, notamment en Europe, certains expliquent qu’il faut renverser la table et changer d’urgence tous les comportements. Dans le même esprit, on entend fréquemment tous ces appels à une gouvernance mondiale afin de régir le prix du carbone. Ces deux postures semblent largement irréalistes et il est évident que les solutions que l’on trouvera d’ici 2050 relèveront d’un équilibre entre ces extrêmes.

Cet équilibre devra, en outre, garantir les libertés individuelles et préserver les principes démocratiques. La tension entre ces pôles opposés se vit dans toutes les entreprises qui se demandent comment investir, sur quelles technologies, à quelle échéance, etc., et comment déterminer les mesures quotidiennes à prendre en interne pour changer les comportements.

Le deuxième défi est moins évident. Il est relatif à la question de la juste répartition des efforts entre les zones du monde pour combattre le changement climatique. Il est désormais largement admis que le changement climatique va très vite impacter, de manière démesurée, des territoires et des populations qui sont déjà largement démunis, et ce en grande partie du fait de l’impact qu’ont les nations les plus développées sur le climat. Le paradoxe est que, si l’on se focalise trop sur cette dimension horizontale du changement climatique, dans laquelle les actions de chacun affectent le sort de tous, et donc sur la question de la responsabilité individuelle et de la répartition des richesses, l’on néglige trop souvent sa dimension verticale, celle de la temporalité du changement. Celle-ci est en effet difficile à appréhender dès lors que les temps de latence qui la caractérisent s’étendent sur plusieurs générations et imposent des décisions qui demandent de se projeter à très long terme, vers 2050 ou 2100, dans des mondes pour le moins incertains. L’intersection de ces deux dimensions définit alors une nouvelle tension, systématiquement présente à l’esprit des décideurs, et les débats qui en résultent sur les moyens à mettre en œuvre sont toujours très vifs au sein des entreprises.

Une évolution qualitative en cours

La responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE) n’est pas un sujet nouveau. Néanmoins, pendant des décennies, les actions des entreprises en la matière – rarement évoquées, ou uniquement lors des assemblées générales annuelles pour se conformer à des exigences de reporting – n’ont essentiellement relevé que du greenwashing, leur impact sur l’environnement n’étant, jusqu’à ce jour, pas au cœur des enjeux stratégiques. La preuve en est que nos émissions globales n’ont pas cessé de croître…

Depuis l’accord de Paris, les choses ont totalement changé, avec des manifestations très concrètes. Afin de mesurer ce changement, nous avons examiné les données issues d’entreprises ayant pris des engagements climatiques et suivi leur évolution dans le temps. En trois ans, le nombre d’entreprises ayant pris ce type d’engagement a triplé. Quantitativement, c’est très significatif. Si l’on mesure ensuite l’intensité des engagements au regard des objectifs fixés par l’accord de Paris, on constate que l’évolution qualitative est analogue.

Enfin, l’horizon de temps sur lequel ces entreprises s’engagent désormais est passé, en moyenne, de vingt ans à seulement huit ans. C’est essentiel, car les responsables qui ont pris ces engagements aujourd’hui auront, pour beaucoup, les mêmes responsabilités dans huit ans et seront donc particulièrement mobilisés pour les tenir. Il semble que les choses aient commencé à évoluer significativement. Pour atteindre d’ici 2030 les objectifs fixés par l’accord de Paris, il faut en effet définir les stratégies et engager les investissements requis dès aujourd’hui.

Les raisons de cette évolution tiennent essentiellement à la rencontre de deux tendances.

La première de ces tendances est liée au fait que les progrès technologiques sont tels que les entreprises ont maintenant la possibilité d’investir dans des innovations qui ont du sens dans le cadre d’une efficience préservée. Désormais, dans quantité d’endroits dans le monde, on peut acheter de l’électricité d’origine solaire ou éolienne négociée dans le cadre de contrats spécifiques, des Power Purchase Agreement (PPA), passés pour dix, quinze ou vingt ans avec des fournisseurs d’électricité verte, et ce à des prix jusqu’à deux fois moindres que ceux de l’électricité classique fournie par le réseau. C’est déjà ce qui se fait aux États-Unis. On observe également cette baisse des prix de l’électricité verte notamment au Mexique ou en Inde. Cela change le paradigme. Les entreprises ne sont certes pas devenues plus vertueuses et restent toujours soucieuses de tirer le meilleur profit de ces opportunités. Évidemment, les choses n’évoluent pas partout avec la même maturité, mais les coûts des technologies de production et de stockage de l’énergie renouvelable, de la mobilité verte, ou encore de l’utilisation de l’hydrogène baissent de façon continue, et cela a un sens économique pour les entreprises qui les mettent en place.

La seconde tendance tient à la pression croissante que la société fait peser sur les entreprises, que ce soit par le biais de militants, comme Greta Thunberg, d’investisseurs concernés, comme Larry Fink1, de clients, de leurs propres équipes en interne ou des futurs talents à recruter. Tous les dirigeants y étant sensibles, ils sont amenés à se poser des questions stratégiques fondamentales.

Des réalités très différentes

La transformation systémique d’un modèle économique vers un modèle durable recouvre des réalités très différentes selon les entreprises. L’idée fondamentale, désormais bien partagée, est qu’il s’agit d’une transformation à 360 degrés, qui agit simultanément sur quantité de leviers, depuis la redéfinition de la supply chain jusqu’à la conception des produits et services. Pendant des années, on a entendu dire que cette transformation risquait de coûter très cher. Dorénavant, la conviction que ce puisse aussi être l’occasion d’une transformation économique profitable fait son chemin et facilite l’engagement dans l’action des entreprises avec lesquelles nous travaillons. L’implication des dirigeants au plus haut niveau est une conséquence concrète de la manière dont les entreprises abordent ce sujet, devenu stratégique alors que, jusqu’ici, la question de la transition énergétique n’était traitée qu’au niveau opérationnel.

Chez ENGIE, tout a commencé en 2015 sous l’impulsion d’Isabelle Kocher, alors directrice générale du Groupe. En 2019, elle a lancé un programme de transformation de l’entreprise avec pour objectif qu’elle devienne, à terme, neutre en carbone. Pour un énergéticien comme ENGIE, qui pendant des décennies a construit des centrales thermiques, le défi à relever était de taille ! Nous avons participé à des dizaines de séances de travail avec le comité exécutif et le board du Groupe, puis avec Catherine MacGregor, la nouvelle directrice générale, et son équipe, afin de définir ce qu’un tel changement impliquerait pour notre business model. Finalement, en mai 2021, Catherine MacGregor a officiellement annoncé les ambitions les plus fortes du secteur énergétique, avec une neutralité carbone prévue pour 2045, portant sur tous les aspects des émissions de carbone, dits scopes 1, 2 et 32. Cela suppose des actions fortes à court terme pour se mettre en conformité avec l’accord de Paris, dès 2030, impliquant des fermetures ou des conversions d’usines, l’arrêt des investissements dans certaines technologies, leur réaffectation dans celles du renouvelable et vers les services, ainsi qu’un renversement de notre business model afin de gagner en efficacité.

ENGIE Impact a récemment accompagné Netflix, qui a été un grand bénéficiaire de la crise de la Covid-19, mais qui, étant resté très en retard quant aux enjeux du développement durable, se trouvait confronté aux questions de ses investisseurs, des régulateurs et de ses utilisateurs sur son empreinte carbone. Bien que relativement modeste, car représentant 2 millions de tonnes d’émissions de CO₂ par an (en comparaison, ENGIE en a produit 175 millions de tonnes en 2020), celle-ci nécessitait d’être rapidement prise en compte. Nous avons donc mis en place un programme grâce auquel ils ont pu annoncer qu’ils atteindraient leur neutralité carbone dès 2022 et mettraient ensuite en place des mesures leur permettant de croître tout en préservant cette neutralité. Ils ont par ailleurs récemment nommé leur première Chief Sustainability Officer (directrice du développement durable) en la personne d’une ancienne collaboratrice d’ENGIE Impact.

Tous les acteurs de la tech sont en forte croissance, ce qui nécessite d’imaginer comment accompagner leur développement en le décorrélant de leurs émissions de CO₂. C’est d’autant plus complexe qu’il n’est pas toujours simple de calculer les quantités de carbone effectivement émises. Doit-on, par exemple, prendre en compte l’énergie consommée par le téléviseur de l’abonné qui regarde une série Netflix ? Des experts nous ont donc accompagnés dans ces travaux afin de définir des limites pertinentes à ce que l’on doit mesurer et intégrer dans de tels cas.

L’enjeu suivant est de savoir comment construire une telle ambition, dans des organisations complexes, depuis le sommet jusqu’aux niveaux opérationnels. Cela implique des changements, parfois drastiques, dans la gouvernance de l’entreprise, car c’est une nouvelle métrique qu’il s’agit dès lors d’optimiser, et ce à tous les niveaux. Les interrogations qui émergent soulignent les inquiétudes liées à l’incertitude et au temps : ne vaut-il pas mieux attendre l’évolution des technologies ? y a-t-il une quelconque valeur à aller plus vite que ses concurrents sur ce point ?

Cela interroge également les entreprises sur l’attitude à tenir face au régulateur. Nous travaillons beaucoup avec le secteur minier, qui évolue extrêmement vite. Pour obtenir leurs permis d’exploitation, les acteurs de ce secteur dépendent du régulateur et leur capacité à se montrer exemplaires en ce qui concerne leurs émissions de carbone est vue par certains comme un atout majeur. Nous avons ainsi travaillé en Nouvelle-Calédonie avec Vale, qui voulait avoir de bonnes perspectives pour ses investissements, leur objectif étant d’atteindre la neutralité carbone de leur site minier. Nous accompagnons également d’autres grands acteurs miniers dans leurs investissements. Afin que leurs engins de chantier puissent fonctionner à l’hydrogène en 2030, il leur faut en effet investir dès aujourd’hui tant dans le matériel que dans la production d’hydrogène vert. Cette transformation nécessite des plans d’action très précis et des milliards d’euros à mettre sur la table.

Un univers de complexité

La complexité liée à des technologies non stabilisées et à des opérations menées dans des cadres de régulation extrêmement divers fait que les entreprises recourent à nos services afin de comprendre ce qu’il est possible de faire et ce qui peut donner du sens à leurs stratégies, et ensuite de déterminer les meilleurs endroits où investir, de choisir par quoi commencer, etc.

Les leviers d’action

Les leviers d’action sont connus. Ce sont, en premier lieu, les comportements, qu’il faut modifier pour consommer moins. Puis, viennent les gains liés à l’efficacité énergétique, certains de nos programmes permettant 20 à 30 % d’économies sur les consommations. Ce sont ensuite les technologies du renouvelable, avec des accords PPA, dont les montants sont passés d’environ 12 milliards de dollars en 2018 à 25 milliards de dollars en 2020. Viennent enfin les autres leviers, tels que la mobilité, comme dans le cas d’Amazon qui souhaite faire passer ses flottes de véhicules de livraison à un modèle de mobilité verte, ou l’immobilier, domaine dans lequel nous sommes intervenus pour le compte d’une banque européenne s’interrogeant sur les conséquences du développement du travail à domicile en matière d’émissions de carbone. Le dernier levier, parfois contesté, est celui des offsets, c’est-à-dire des compensations qui permettent aux entreprises d’investir dans des actions de préservation de la nature ou dans le développement de solutions technologiques afin de contrebalancer les effets de leurs propres émissions de carbone.

Il s’agit de jouer sur tous ces leviers dans une stratégie qui ait du sens et qui soit durable, alors que les techniques ne sont pas toutes matures et que les règles varient selon les lieux et les moments.

La gouvernance et les données

À côté de ces leviers, il est également nécessaire de s’intéresser à la gouvernance, et pour réussir de telles transformations, il faut savoir mesurer ce de quoi l’on parle. Or, l’accès à la donnée est un problème extrêmement compliqué pour des entreprises qui n’en ont pas forcément l’habitude. Cela concerne aussi bien des données transactionnelles – telles les factures de consommation des utilities – que des données opérationnelles, sur les consommations à tel ou tel endroit d’une usine, des données de supply chain prenant en compte l’empreinte carbone des divers achats, ou encore des données comportementales concernant les voyages d’affaires, la gestion des flottes, les trajets des salariés pour se rendre sur leur lieu de travail, etc.

Ces données, venues de toutes parts et qu’il faut agréger et homogénéiser, forment un univers de complexité auquel il est indispensable de se confronter si l’on veut parvenir à mesurer précisément l’empreinte carbone d’une entreprise. Quand nous parlons à nos clients des enjeux de la mise sous contrôle de leurs données et du système qui permet de nourrir les décisions à prendre, nous leur disons qu’il leur faut désormais gérer le carbone de la même façon qu’ils le font pour le cash. Cette comparaison ouvre alors un champ de réflexion très large en matière de normes, de contrôle, d’audit, de conseil, de régulation etc. Des clients en constante évolution, comme Starbucks avec ses 8 000 points de vente aux États-Unis et 23 000 dans le reste du monde, alors qu’ils ont des engagements environnementaux extrêmement forts à tenir, n’ont pas toujours accès aux données de consommation de chacune de leurs implantations, n’en étant d’ailleurs pas toujours propriétaires. Il nous revient alors de les aider à identifier leur profil de consommations, à leur faire comprendre les différents leviers d’action à leur disposition – entre efficacité énergétique, renouvelable, low tech, etc. – et à identifier où, quand et comment ils peuvent agir. Le digital est alors essentiel pour les y aider.

L’arbitrage entre la finance et la réduction des émissions de carbone

Une fois ces mesures réalisées, il est nécessaire de décliner tous ces objectifs en décisions opérationnelles. Ainsi, dès lors qu’une mesure est fiable et validée, comment faire en sorte que les systèmes d’incitation (incentive) des managers ne soient pas indexés sur les seuls résultats financiers, mais également sur les résultats carbone ? Cela amène à se demander comment l’on considère la performance tant des individus que des entités opérationnelles, et quels arbitrages doivent être effectués entre budget financier et budget carbone. Des outils existent déjà, comme le prix interne du carbone, pour évaluer la sensibilité de tel ou tel investissement à l’hypothèse d’une régulation des prix du carbone, mais d’autres, comme la notion de budget carbone, peuvent les compléter.

Nous menons également des missions dans le secteur bancaire et financier, dont les acteurs commencent à réaliser que leurs outils habituels seront très vite insuffisants pour garder sous contrôle leurs investissements, car ils pourraient devoir assumer d’ici quelques années des risques carbone qui leur seraient insupportables. Le réveil de ces acteurs financiers est un signal supplémentaire qu’un changement en profondeur a bien commencé.

On aurait, par ailleurs, tort de penser que seules les grandes entreprises sont concernées. Nous avons fait l’exercice à l’échelle plus modeste de la nôtre, ENGIE Impact, et de ses 2 300 salariés, dans notre monde des services. Nos émissions s’élevaient à environ 7 000 tonnes de carbone par an et étaient principalement dues à des voyages, aux trajets des salariés vers leur lieu de travail et aux émissions liées à nos activités digitales. Nous sommes parvenus à mettre tout cela sous contrôle en réduisant nos déplacements et nous compensons le solde par l’achat d’offsets de qualité. Cela coûte de 6 à 20 dollars par tonne de carbone émise, investissement que nous sommes capables de justifier par les réductions de dépenses réalisées par ailleurs. Nous pouvons donc être neutres en carbone sans coût additionnel.

Dans le secteur de la tech

Les grands acteurs de la tech représentent des réalités opérationnelles très différentes. Il faut donc être vigilant quand l’un d’entre eux proclame sa neutralité carbone. Son calcul est-il limité à ses seules opérations ou intègre-t-il sa supply chain ?

Néanmoins, tous ont pris une posture très active et chacune de ces entreprises redouble de créativité pour afficher des comportements vertueux.

Microsoft, par exemple, qui émet 16 millions de tonnes de carbone par an, annonce qu’ils seront carbon negative en 2030, en investissant dans des technologies absorbant plus de carbone que leurs opérations n’en produiront alors. En 2050, ils prévoient même d’avoir tellement investi dans ces technologies qu’ils auront effacé tout l’historique de leurs émissions de CO₂ depuis leur création en 1975.

Google, qui en émet 12 millions de tonnes, se dit neutre en carbone depuis 2007 et consomme uniquement de l’énergie renouvelable depuis 2017. Son nouvel objectif, pour 2030, est d’aller plus loin dans ses ambitions en faisant du matching, c’est-à-dire en garantissant que sa consommation d’électricité soit constamment d’origine renouvelable, quel que soit le moment de la journée ou de l’année, et ce, sans aucun recours à des capacités fossiles, fussent-elles compensées ultérieurement. Équiliber ainsi sa consommation devient alors un exercice particulièrement délicat avec des énergies renouvelables dont la production est souvent irregulière.

Facebook, quant à lui, affiche une consommation à 100 % d’énergie renouvelable, mais n’intègre pas pour l’instant tout ce qui est lié à sa supply chain, ce qu’il prévoit de faire d’ici 2030.

Enfin, Amazon reste plus en retard avec ses 50 millions de tonnes de CO₂, émises principalement par son importante logistique. Il prévoit d’être à zéro émission de CO₂ en 2040 et à 100 % de renouvelable en 2025. Il prévoit également, d’ici 2030, de basculer 50 % de toute sa logistique en zéro émission nette de CO₂.

Tous les acteurs de la tech américaine ont donc pris des engagements se traduisant par des actions réelles. C’est actuellement le secteur le plus avancé dans la prise en compte du changement climatique par les entreprises. Ils l’ont fait d’autant plus aisément que ce sont des émetteurs de carbone relativement modestes et que leur puissance financière rend les investissements nécessaires largement à leur portée. Ils s’appuient d’une part sur le levier du renouvelable, en concluant des PPA, et, d’autre part, sur celui des compensations en achetant des droits de préservation ou de restauration de zones naturelles un peu partout dans le monde. Sur le plan de l’efficacité énergétique, ils ont, en réalité, encore à progresser, car il leur reste bien du chemin à parcourir concernant leurs comportements organisationnels. Leur véritable enjeu reste la croissance rapide de leur activité.

Pour eux, tout doit passer par l’innovation, posture qui leur permet par ailleurs de vendre un certain nombre de solutions technologiques, par exemple un large recours au cloud, grâce auquel ils se font fort de réduire l’empreinte carbone d’un client en optimisant son environnement digital. Les exploitants de data centers se positionnent également sur ces solutions technologiques, leur activité représentant 2 % des émissions globales de CO₂ – ce qui est l’équivalent du trafic aérien mondial – et risquant de passer à 7 % en l’absence de mesures rapides. À Singapour, l’enjeu est tel que le gouvernement a décrété un moratoire sur l’installation de ces équipements, sauf à apporter la preuve qu’ils sont neutres en carbone.

Les entreprises de la tech ont donc tout à gagner à faire valoir leur souci des enjeux climatiques pour faire accepter leur croissance en la décorrélant efficacement de leur empreinte carbone.

1. Homme d’affaires américain, il est le président-directeur général de l’entreprise BlackRock, la plus grosse société de gestion d’actifs et d’investissements au monde.

2. Le scope 1 porte sur les émissions directes provenant des installations fixes ou mobiles situées à l’intérieur du périmètre organisationnel ; le scope 2 concerne les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur pour les activités de l’organisation ; le scope 3 concerne tous les autres postes d’émissions, y compris ceux qui dépendent de la supply chain.

Débat

Une nécessaire mutation organisationnelle

Un intervenant : Dans le cadre de leur transformation, les entreprises agissent-elles en profondeur sur leur organisation interne ?

Mathias Lelièvre : Pour une entreprise, comprendre en profondeur ce que veut dire une telle transformation n’est, en général, pas encore acquis. Il ne s’agit pas, en effet, d’une simple évolution technique, par laquelle, par exemple, une flotte de véhicules électriques remplacerait des véhicules thermiques. Il y a également tout le reste ! Isabelle Kocher l’avait bien intégré dans l’organisation même de son projet. Ainsi, quand nous avons accompagné ENGIE dans sa propre transformation, nous avons créé un réseau d’agents du changement en identifiant, au sein des 170 000 salariés du Groupe, des groupes d’influence potentiellement intéressants que nous avons intégrés au projet afin qu’ils soient aussi des vecteurs du changement.

Les entreprises doivent ensuite mettre en place les plateformes digitales que nous leur proposons pour les aider à comprendre et à mesurer l’objet de la transformation qu’elles engagent. Enfin, elles doivent instaurer des formations afin d’expliquer la finalité et le sérieux de ce qu’elles font. C’est un outil très puissant pour donner du sens au travail quotidien des salariés et, pour ces derniers, un facteur de motivation très important. Les leviers les plus adaptés sont alors l’efficacité énergétique et le renouvelable, dont on voit l’effet immédiat sur les factures. Les choses se compliquent dès lors que l’on commence à parler de système de régulation, de prix du carbone, de prix des offsets, qui pèsent souvent sensiblement sur le bas de bilan d’une entreprise, etc. Il faut une approche à 360 degrés pour bâtir des business cases positifs justifiant économiquement cette transformation.

Int. : Les bonus des managers sont-ils désormais indexés sur leur réussite énergétique ?

M. L. : La plupart des grandes entreprises évaluent déjà la performance de manière plus large que strictement financière. L’évolution consiste à prendre en compte une dimension carbone fiable qui force à l’action. Cette évolution est encore rare, mais commence dans le secteur de la tech. Elle est en cours chez ENGIE où l’incentive de chaque manager portera à la fois sur sa performance financière, son leadership... et son bilan carbone. Ce sera un test pour voir comment les comportements évoluent. La difficulté est que, si l’on commence à ouvrir ce champ, beaucoup de questions autres que celle du carbone risquent de s’y inviter. Cela demande d’avoir une vision claire et partagée des priorités. En revanche, la notion de budget carbone est intéressante, et dire à un leader qu’il doit améliorer la performance financière de l’année précédente, mais avec une quantité de carbone émise inférieure va générer des décisions et des arbitrages différents.

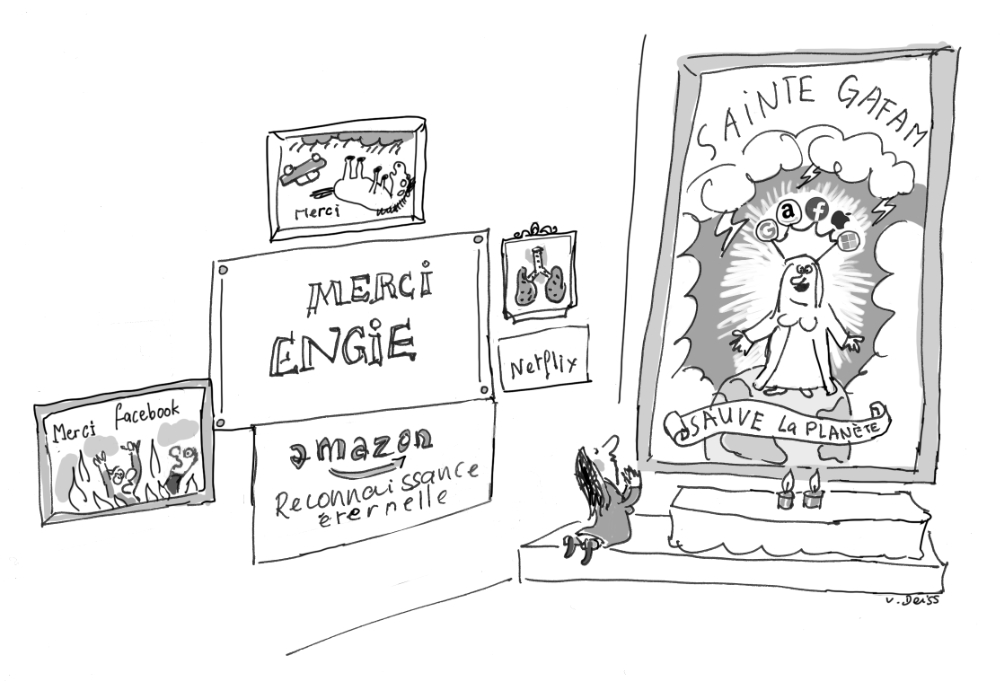

Int. : Les GAFAM se contentent-ils désormais d’accompagner de façon opportuniste un changement qu’ils ne maîtrisent pas ?

M. L. : On observe que les CEO des grandes firmes de la tech s’efforcent réellement de faire de leur transition un élément de différenciation, avec un mélange de responsabilité sociétale et de souci de bonne gestion, dès lors qu’ils repèrent une opportunité ou veulent se prémunir d’un risque. Ce positionnement de leader dans la lutte pour la réduction des émissions de CO₂ correspond aussi à la nature de ces personnalités qui considèrent avoir une influence à exercer sur le monde – posture très américaine en général – et le devoir, inhérent à leur fonction, de s’exprimer sur de tels sujets.

Int. : Les mesures effectuées par ces grands groupes sont-elles fiables ?

M. L. : Désormais, ces mesures sont analysées avec soin par tout un écosystème d’experts, de stakeholders, d’ONG, etc., qui en vérifient le sérieux. Ces chiffres sont également suivis avec de plus en plus de rigueur par tous les grands noms du monde de l’audit. Il faut prendre en compte les exigences du scope 3 liées à leur chaîne de valeur, qui recouvre souvent 80 % de toutes les émissions de carbone d’une entreprise. Ces mesures ne sont pas simples, mais elles sont de plus en plus fiables.

Int. : Les mesures de l’impact des externalisations sur le bilan carbone global de ces grandes firmes de la tech semblent très complexes et très coûteuses. Est-ce un argument en faveur des réinternalisations ?

M. L. : Si les décisions d’externalisation prises à différents niveaux des entreprises intégraient, de manière systémique, un prix associé à cette externalité, cela pourrait être intéressant et, théoriquement, aboutir dans certains cas à des décisions de réinternalisation. Néanmoins, à ce jour, je n’ai pas connaissance de telles décisions. En revanche, la mesure par une entreprise de la tech de toutes ses émissions de CO₂, y compris celles de sa chaîne de valeur, bien que compliquée à mettre en œuvre, peut avoir un effet d’entraînement sur tout l’écosystème de ses fournisseurs, qui sont alors obligés, en cascade, d’intégrer les contraintes imposées par leur donneur d’ordre.

Int. : Depuis l’accord de Paris, on parle beaucoup des objectifs de développement durable (ODD) comme d’une grammaire commune à toutes les entreprises, grandes ou petites, voire aux États. Qu’en est-il selon vous ?

M. L. : Les ODD existent, de la même manière qu’existent d’autres objectifs créés par d’autres organismes internationaux, comme l’ONU, par exemple… C’est tout un vocabulaire qui a été déployé afin de pouvoir se comprendre en parlant des mêmes objets. Cependant, une normalisation et des références communes ont encore besoin d’être travaillés. Les trois niveaux d’émissions de carbone des entreprises, les scopes 1, 2 et 3, sont assez bien définis, mais il reste quantité de choses à préciser, comme ce que se dire “neutre en carbone” signifie. Le niveau de maturité requis n’est pas encore atteint sur des points comme celui-là et une norme ISO qui ira dans ce sens est en préparation. Si, avec nos clients, nous faisons le parallèle avec le monde de la finance, c’est parce qu’ils ont besoin de gérer leur transition avec la même rigueur et avec des standards analogues à ceux de la comptabilité économique classique. Cette norme ISO sera alors bienvenue pour mettre un peu d’ordre dans ce domaine qui nécessite une grammaire commune.

Vers un retour du rôle des États ?

Int. : L’arrivée du président Biden est-elle le gage d’une évolution notable ?

M. L. : Certes ! Mais, lorsque le président Trump a sorti les États-Unis de l’accord de Paris, un mouvement réunissant des grandes entreprises, des villes et des États avait déjà annoncé qu’ils continueraient à s’y conformer, avec pour mot d’ordre : « We are still in. » Sous l’ère Trump, il n’y a donc pas eu de net ralentissement de l’action à long terme en faveur du climat dans les grandes firmes, qui savent très bien que le temps politique n’est pas le leur. Avec l’arrivée du président Biden, le retour des États-Unis dans l’accord de Paris et, surtout, le plan de relance, tout le monde est beaucoup plus à l’aise sur ces sujets. Aujourd’hui, nous sommes très sollicités par des entreprises qui nous demandent comment influencer la manière dont les dollars vont être alloués, les uns étant intéressés par l’hydrogène vert pour la mobilité, les autres par l’efficacité énergétique, etc. L’enjeu du moment est donc surtout de savoir comment capter les dollars de l’État fédéral !

Int. : Intervenez-vous auprès de gouvernants ou de partis politiques ?

M. L. : Cela nous arrive, pas auprès de partis politiques, mais de gouvernements, principalement sous l’angle du développement d’infrastructures ou de cadres réglementaires pour déployer du renouvelable à grande échelle, par exemple. Nous avons ainsi mené, pour le compte d’un pays d’Amérique du Sud, une mission financée par des investisseurs institutionnels tels que la Banque mondiale, portant sur un schéma régulateur visant à y développer du renouvelable à la bonne échelle et à la bonne vitesse. Il nous est arrivé d’intervenir dans des villes dotées de grandes infrastructures. Ainsi, nous avons été missionnés par un grand port de l’Ouest américain pour la création, d’ici 2030, d’un corridor de mobilité électrique verte pour ses flux logistiques et pour l’installation de bornes de rechargement, en chiffrant l’investissement nécessaire et en inventant les moyens d’unir tout un écosystème d’acteurs économiques autour de ces objectifs. Dans un pays d’Afrique, nous avons été sollicités au sujet de problèmes d’accès à l’énergie, les capacités et la fiabilité du réseau national – très carboné par ailleurs – étant limitées, afin de déterminer les conditions économiques justifiant de ne pas étendre ce réseau au profit d’une production solaire locale et de capacités de stockage sur site.

Int. : Quelle pression les investisseurs peuvent-ils effectivement exercer sur une entreprise afin qu’elle entame sa transformation ? N’est-ce pas seulement une minorité que l’actualité récente a mise en lumière ?

M. L. : La course au seul rendement financier est malheureusement toujours l’alpha et l’oméga. La prise en compte du changement climatique par les individus dans leur quotidien n’a pas encore changé le comportement de l’individu investisseur. Cependant, il est intéressant de voir que les grands gestionnaires de fonds d’investissements, BlackRock en tête, s’en préoccupent avec deux sujets d’intérêt.

D’une part, ils se soucient de leurs flux futurs d’investissements et de leur bonne compréhension du risque carbone à l’échelle de leur portefeuille. Par exemple, les grands de la tech sauront-ils maintenir leurs efforts avec la croissance qui est la leur ? La validité du découplage entre leur croissance et leur risque carbone reste à prouver.

D’autre part, ils ont des problèmes de gestion de leur stock, certains de leurs investissements ayant été réalisés dans des entreprises très émettrices de CO₂, dont ils sont conscients de devoir se dégager aussi vite que possible. Ce n’est pas toujours facile, car certains actifs, tels ceux du charbon, s’ils garantissent un cash-flow très élevé et régulier, sont désormais extrêmement difficiles à revendre.

Dès lors que les investisseurs seront convaincus que de la valeur sera créée demain grâce aux réponses apportées par les entreprises à la crise climatique, ils sauront très vite où se trouve leur intérêt. Tout ce qui contribue à mettre la pression sur ces grandes entreprises va donc dans le bon sens.

Int. : Les grandes entreprises font-elles du lobbying auprès des États sur les questions climatiques ?

M. L. : La question fondamentale est de savoir à quel moment les États vont considérer qu’il est temps pour eux d’accélérer le mouvement et de mettre en place des régulations micro- ou macroéconomiques plus contraignantes. Les grands acteurs qui sont réellement convaincus que leur transformation leur conférera un avantage comparatif essaient d’influencer les agendas des politiques pour se positionner au mieux. Ils portent une parole publique de plus en plus forte afin d’inciter les États à aller plus vite et sont convaincus d’avoir un rôle décisif à jouer. Il est très probable que, dans le monde post-Covid-19, le changement climatique va progressivement être perçu par les opinions publiques comme le risque majeur. À l’occasion de cette crise sanitaire, les États ont démontré leur capacité à rendre des arbitrages majeurs en dépriorisant l’économie. Ce simple fait devrait nourrir les inquiétudes des grandes entreprises habituées, depuis des décennies, à ce que l’économique prime sur tout le reste et ne soit plus un objet politique. Il va donc être très intéressant de voir comment cette réalité va désormais s’appliquer aux questions climatiques et à quel rythme.

Le compte rendu de cette séance a été rédigé par :

Pascal LEFEBVRE