Exposé de Didier Retière

Un rugbyman entraîneur dans l’âme

Ayant grandi dans une famille de rugbymen et ayant été un enfant plutôt turbulent, j’ai joué au rugby dès l’âge de 6 ans, occasion idéale de dépenser mon énergie et de souder des amitiés. J’habitais alors en région parisienne. J’ai ensuite rejoint l’équipe junior du Racing Club de France, puis les équipes de France universitaire et militaire, après quoi j’ai poursuivi mes études en Bourgogne, où j’ai joué en première division – je n’ai toutefois jamais été international du XV de France. Ma carrière de joueur ayant pris fin au début des années 2000, j’ai vécu l’avènement du rugby professionnel.

Parallèlement, j’ai toujours été éducateur. Après l’obtention d’un baccalauréat scientifique, j’ai complété un cursus de professeur d’éducation physique par un troisième cycle spécialisé dans l’entraînement sportif de haut niveau et le management des structures sportives. Ayant obtenu le diplôme d’entraîneur, je suis devenu conseiller technique régional en Bourgogne en 1996.

Le fait d’avoir joué en première division m’a rapidement propulsé au poste d’entraîneur de l’équipe de France des moins de 19 ans, puis, après la création du Centre national de rugby à Marcoussis, d’entraîneur des jeunes du Pôle France et de l’équipe de France des moins de 21 ans – cette dernière a été sacrée championne du monde en 2006.

En 2007, j’ai pris en main la destinée de l’équipe de France avec Marc Lièvremont et Émile Ntamack, en vue de la Coupe du monde 2011 de rugby à XV. Nous n’avons perdu la finale contre la Nouvelle-Zélande qu’à un point, après quatre ans de travail. Cette aventure m’a fait prendre conscience que, malgré les efforts et l’expertise que nous avions déployés, des freins profonds nous empêchaient de gagner. De cette frustration est née la démarche que j’ai engagée depuis : nous devions dépasser ces freins pour renouer avec la performance. J’en ai fait un défi, en m’inspirant de la trajectoire des équipes de France de football et de handball, qui avaient su remonter la pente et se hisser sur le podium. Pourquoi pas nous ? Le rugby français devait retrouver le chemin de la victoire. C’est à cette époque que je suis devenu directeur technique national adjoint en charge du haut niveau pour les jeunes, puis, en 2014, directeur technique national de la Fédération française de rugby, poste que j’occupe encore.

Quand l’obsession du résultat tue la performance

Au lendemain de notre défaite à la Coupe du monde, j’ai entrepris de dresser un état des lieux du rugby français. En la matière, la dimension nationale a toute son importance : la façon de jouer reflète la culture d’un pays, sa conception des rapports de force, du collectif et de la place de l’individu. Le rugby a été créé en Angleterre au XIXe siècle dans un but éducatif, pour habituer les jeunes à prendre des décisions collectives sous forte pression. Toutes les règles ont été construites pour maintenir une opposition entre deux groupes. Si la passe en avant est interdite, par exemple, c’est pour obliger les équipes à toujours se faire face. Il faut avoir le courage de s’affronter ; si personne ne décide de porter le ballon et de braver l’adversaire, l’équipe se retrouve dans son en-but.

J’ai constaté qu’en France, le rugby s’était focalisé sur la culture du résultat : le juge de paix était le score du match. La professionnalisation de la discipline avait fortement contribué à cette situation. À l’heure où les investisseurs commençaient à s’intéresser au rugby, où les attentes du public étaient de plus en plus exigeantes et où les présidents de clubs étaient en quête de notoriété, une gestion de court terme s’était imposée, dans laquelle seule comptait l’épreuve à venir. Les clubs, voire la Fédération, ne se projetaient pas au-delà du prochain match. Ils avaient adopté de manière permanente une stratégie du survivant : les joueurs étaient lancés dans l’arène, charge aux plus forts de s’en sortir. Nous n’avions pas analysé les compétences dont nous avions besoin pour être performants à haut niveau. Les joueurs étaient psychologiquement usés par cette lutte permanente pour être sélectionnés pour le match suivant. Écrasés par la concurrence, ils avaient, finalement, peu d’ambition. Les entraîneurs étaient pour leur part esseulés, soumis à une pression intense. Quant au management des clubs et des équipes de France, il se montrait autoritaire, obnubilé par le contrôle et la maîtrise du projet. Il avait préconçu un répertoire de stratégies que les joueurs devaient apprendre par cœur et reproduire sur le terrain. Autant dire que la prise d’initiative était limitée. Dans l’action, les joueurs étaient tellement saturés par cet apprentissage qu’ils n’étaient plus capables d’analyser les informations. On ne pratiquait d’ailleurs pas de réels débriefings, hormis après les échecs les plus cuisants.

Cette obsession du résultat a eu un effet délétère sur la performance des équipes nationales de haut niveau. Les joueurs étaient devenus des opérateurs formatés, experts dans certains domaines, mais rétifs à l’initiative et dénués d’une véritable ambition. Ce contexte avait freiné l’émergence de joueurs à fort potentiel et, paradoxalement, favorisé l’arrivée de rugbymen étrangers : forts d’un entraînement moins stéréotypé, ils étaient jugés plus performants par les sélectionneurs français. Le sport de haut niveau doit en effet maintenir un équilibre délicat : il a besoin d’individualités singulières, mais il lui est difficile de les faire grandir tout en les inscrivant dans une dynamique collective sans les dénaturer. Nous n’avions pas su innover, mais avions plutôt copié les stratégies d’équipes étrangères, même si elles ne correspondaient ni à notre culture ni à notre contexte.

Oser l’ambition

Pour changer de cap, il était plus facile de commencer par intervenir auprès des équipes de France jeunes, où la pression du monde professionnel était moins forte. C’est donc par le bas que nous avons peu à peu transformé l’équipe de France.

J’ai construit cette démarche en échangeant avec des homologues étrangers et avec des collègues d’autres sports, du handball et de la natation en particulier. Première grande différence, j’ai constaté que les rugbymen anglo-saxons étaient partie prenante du projet et participaient à l’élaboration des stratégies. Ils étaient tenus à un comportement irréprochable, sur le terrain et en dehors : respect des horaires, attitude vis-à-vis du public, des partenaires et des coachs... C’était moins le cas en France, où nous ne pensions qu’aux matchs. La remarque d’un Irlandais m’a frappé. Son pays étant petit, m’a-t-il expliqué, il avait peu de joueurs et devait en prendre le plus grand soin. Nous avions, au contraire, une culture de la masse, considérant qu’il fallait multiplier les clubs et les joueurs pour qu’en émergent des “survivants”.

Mes discussions avec Claude Onesta, entraîneur de l’équipe de France de handball, m’ont convaincu que nous pouvions afficher et assumer une ambition. C’était nouveau pour le rugby français ! Jusqu’alors, les joueurs considéraient humblement qu’ils devaient réussir dans leur club avant de penser au destin de l’équipe de France. Or, l’humilité ne se conjugue pas toujours avec la performance. Il faut être humble, mais aussi ambitieux.

J’aime à dire que pour construire un projet de performance, il faut adopter l’esprit d’un bâtisseur de cathédrale. On doit accepter que le projet nous dépasse et qu’il se poursuivra bien après nous. Ce n’était pas naturel pour nos entraîneurs, qui tendaient souvent à s’approprier les stratégies. Certains ont dû admettre que leur souci individuel de performance mettait en difficulté le système. Aussi expert soit-on, on ne doit pas perturber l’équilibre du projet collectif, mais le servir.

Claude Onesta m’a également appris que même si l’on construit le système le plus structuré, le plus efficace et le plus ingénieux possible, on ne doit pas tuer le rêve. Un sportif doit pouvoir se jurer qu’il participera aux Jeux olympiques, et se lancer. Si on l’empêche de nourrir ce rêve, on tue la performance.

Une transformation culturelle

Riches de ces enseignements, nous avons construit et affiché une ambition tout à la fois exigeante et réalisable. Nous avons clamé haut et fort que nous deviendrions la meilleure formation du monde, laissant entendre que nous nous donnions les atouts pour devenir la première nation de rugby au monde.

Il était important de travailler sur notre culture. Jusque-là, nous la subissions. Ainsi, le rugby français était réputé pour savoir gagner contre n’importe qui, mais aussi pour savoir perdre contre n’importe qui. Son prétendu caractère latin semblait une fatalité. Pour analyser notre culture sportive nationale, nous avons décrypté les grands matchs de l’équipe de France, depuis la victoire en Nouvelle-Zélande en 1979 jusqu’à des rencontres des équipes jeunes et féminines en 2019, en passant par la tournée de 1994. Des traits saillants sont apparus. Ainsi, nous privilégiions la défense et la contre-attaque. Nous étions l’équipe qui marquait les essais depuis les points de départ les plus éloignés de la ligne d’essai adverse. La France était la seule nation à fonctionner de cette façon dans le rugby, mais aussi dans le football et le handball. Chaque fois que nous voulions jouer autrement, nous étions moins efficaces. Il fallait donc élaborer des projets de jeu adaptés à cette culture.

Nous avons quitté la logique du survivant et construit des parcours individuels, pour aider les joueurs et les staffs à développer des compétences propices à la performance. Au-delà de leurs résultats immédiats et de leur affectation dans telle ou telle équipe, les joueurs suivis dans la filière doivent désormais développer des qualités bien identifiées et ont un programme précis pour y parvenir. Nous leur donnons une vision à long terme. La même logique a valu pour les encadrants.

Progressivement, les entraîneurs ont intégré des outils de préparation mentale, aidés par des experts du domaine, mais en évitant surtout d’être perçus comme des “hommes providentiels” qui détiendraient la recette magique du succès. Au contraire, le joueur doit apprendre à gérer sa carrière et sa performance de façon autonome. Cette démarche nous a conduits à créer un diplôme d’entraîneur-préparateur mental.

Il était, par ailleurs, capital d’affiner la détection des talents. Traditionnellement, les évaluations des sportifs ciblaient avant tout leurs carences. Mieux valait identifier ce que les joueurs avaient en plus, leurs “superpouvoirs”. Demandez à un adolescent quel est son superpouvoir, son regard s’éclairera ! Nous voulions identifier des jeunes hors norme et adapter l’accompagnement à leur profil, quitte à leur faire sauter des classes. Les techniciens ont dû accepter de faire émerger des joueurs qui n’étaient pas forcément les meilleurs, mais dont certaines qualités – la rapidité, la taille... – étaient des atouts pour devenir des rugbymen de haut niveau.

La cohésion des staffs a été renforcée à grand renfort de séminaires. Une logique de partage d’expérience s’est installée, dans laquelle toutes les équipes de France – y compris féminines, de jeunes garçons ou de rugby à sept – échangent leurs bonnes pratiques. L’innovation est ainsi encouragée.

En parallèle, nous avons créé une cellule d’accompagnement de la performance dédiée à la recherche. Dans ce cadre, Thales et une start-up nous ont aidés à concevoir un système de GPS avec centrale inertielle, qui recueille une multitude de données lors des entraînements : vitesse d’accélération de chaque joueur, distance parcourue sur le terrain, positionnement tout au long du match... Nous utilisons également un simulateur de mêlée. Avec l’aide d’un laboratoire du CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives), nous explorons désormais des outils de reconnaissance vidéo pour décrypter l’attitude des joueurs sur le terrain et la cohésion de l’équipe pendant un match. Notre cellule a accueilli sept thésards, parmi lesquels l’un s’est consacré à l’analyse statistique de ces données, et quatre à la préparation physique. Nous avons réalisé d’immenses progrès dans l’appréhension du contexte du joueur : à quel niveau physique se situe-t-il au début du stage ? comment individualiser sa charge d’entraînement ?

Évolution déterminante, notre système s’est ouvert, à la manière anglo-saxonne. Par le passé, nous sélectionnions des joueurs jugés performants et nous les entraînions en évitant, surtout, qu’ils aient des interactions avec les clubs – c’était la logique des Pôles Espoirs. Le système s’en est trouvé dévoyé, car en réalité, les joueurs étaient tiraillés entre la Fédération et les clubs. Nous avons donc favorisé les échanges avec ces derniers, les avons inclus dans notre projet et les avons fait intervenir dans les structures d’entraînement des équipes de France. Ainsi s’est constitué un réseau qui gravite autour du joueur, sans plus le prendre en otage.

Progressivement s’est forgé un “esprit bleu”, attitude et code de conduite partagés par l’ensemble des staffs. Nous essayons d’en faire de même chez les joueurs, que ce soit sur le terrain, au bord du terrain ou en dehors. Nous élaborons actuellement un plan de succession pour les équipes de France, en partant des moins de 14 ans. Il offre une vision à long terme et sert d’outil de pilotage pour identifier les postes qui risquent de souffrir de carences et équilibrer les compétences.

Demain, encore champions ?

Cette dynamique s’est déployée progressivement, au prix d’un long combat. Il a fallu se séparer de certains collaborateurs et en accueillir d’autres. Les résultats sont là, puisque les moins de 20 ans ont été sacrés champions du monde à deux reprises et les moins de 18 ans champions olympiques de la jeunesse. Les clubs ont profité de cette nouvelle vague et ont vu arriver des profils inédits : des joueurs plus jeunes, à la technique et au mental plus assurés. Aujourd’hui, nous voyons émerger dans l’équipe de France des jeunes rugbymen très résistants à la pression, travailleurs, positifs et ambitieux.

Fabien Galthié nous a rejoints en tant qu’entraîneur adjoint, puis sélectionneur. Sachant qu’il est arrivé à la veille de la Coupe du monde de 2019, il n’a pas eu à subir, d’emblée, la pression de la compétition internationale : le staff était déjà constitué. Nous avons donc pu anticiper son arrivée, en échangeant sur nos façons de travailler respectives. L’enjeu était d’intégrer son expertise technique et son analyse fine du rugby de haut niveau dans le dispositif que nous étions en train de consolider. Il en est ressorti un projet véritablement partagé. Des échanges, une ouverture et un partage se sont instaurés naturellement entre l’équipe de France et la filière d’accession. Nos moins de 20 ans sont devenus les sparring-partners de l’équipe de France, ce qui aurait été inimaginable autrefois !

Aujourd’hui, deux défis se présentent. Le premier est de remporter la Coupe du monde de 2023. Les premiers résultats sont positifs, mais doivent être confirmés face à des concurrents qui accentueront leur opposition – auparavant considérés comme des outsiders, nous sommes désormais davantage pris au sérieux. Il faut aussi apprendre à gérer la concurrence au sein de l’équipe, à construire un groupe tout en permettant à des joueurs de talent de le rejoindre. Le deuxième défi, que vise déjà le staff, est la Coupe du monde de 2027, voire la suivante. Il faut continuer à faire évoluer l’organisation et à se remettre en question, sans s’endormir sur ses lauriers.

Débat

Boule de neige et petits pas

Un intervenant : Avez-vous rencontré des résistances dans la définition et la mise en œuvre de votre stratégie ?

Didier Retière : La Fédération m’a quasiment donné carte blanche. Les résultats plutôt encourageants que j’avais obtenus avec l’équipe de France me donnaient une légitimité. Une fois mon projet approuvé par le bureau et le président de la Fédération, j’ai adopté une logique “de boule de neige et de petits pas”, en commençant par fédérer mes plus proches collaborateurs. J’ai valorisé les compétences du staff et ai partagé le projet, de sorte qu’il ne soit pas le mien, mais celui de la Fédération.

Nous avons d’abord décliné la stratégie dans deux équipes de France, puis avons progressivement élargi le cercle. Il a fallu accepter que certains entraîneurs rejoignent d’autres milieux du rugby : au-delà de la perte immédiate causée par leur départ, ils participaient au rayonnement de notre nouvel état d’esprit et enrichissaient le réseau. Ma grande difficulté – qui persiste d’ailleurs – est de, tout à la fois, donner du grain à moudre aux personnalités les plus adaptables et réactives, et consolider le socle en s’adaptant à ceux qui avancent plus doucement. Certains n’ont pas été capables de taire leur ego et d’adhérer au projet collectif ; nous avons dû nous en séparer. J’ai le sentiment d’être un chien de berger, qui redirige constamment les individus vers la dynamique collective !

Libres dans un cadre

Int. : Vous recherchez un équilibre subtil entre la prise d’initiative individuelle et l’adoption d’une attitude collective et coopérative. Comment forme-t-on des joueurs doués de toutes ces qualités, sans les formater ? Le secret réside-t-il plutôt dans la formation, la sélection ou la capacité à capitaliser les superpouvoirs des joueurs ? Y a-t-il des moments où vous manquez de la matière première qu’est le talent ?

D. R. : La matière première est toujours là ; charge à nous de la faire émerger et grandir. Il faut reconnaître que, par le passé, nous avons éteint la flamme de certains joueurs, qui étaient extrêmement talentueux étant jeunes.

Nous avons travaillé auprès des très jeunes (moins de 8 ans et moins de 14 ans) pour valoriser la prise d’initiative et l’action. Des études passionnantes montrent en effet qu’au football, la différence entre un joueur qui réussit à haut niveau et un autre réside dans le temps de pratique de jeu libre – et ce, même s’ils ont suivi le même parcours dans la filière d’accession. Ce n’est pas un hasard si le football mondial est dominé par trois nations, le Brésil, les Pays-Bas et la France, où la pratique libre prédomine. C’est pour la même raison que la Seine-Saint-Denis est très représentée parmi les footballeurs professionnels. Pour que des talents émergent, il faut qu’ils puissent jouer de la manière la plus libre possible. Quand ils sont entre eux, les enfants redoublent de créativité : ils équilibrent naturellement le rapport d’opposition, gèrent l’hétérogénéité des atouts, aménagent les règles... Il y a beaucoup à apprendre de cette pratique libre, en trouvant un juste équilibre avec la pratique encadrée. Nous envisageons, par exemple, que les enfants puissent venir jouer librement dans les clubs quand ils le souhaitent, en complément des entraînements. Pour autant, il est difficile de se doter d’un vrai réseau de détection. C’est l’un de nos défis.

Int. : Les joueurs français ont eu la réputation de ne pas mener leurs contre-attaques jusqu’au bout, parce qu’ils réfléchissaient trop. Depuis, nous avons vu arriver des rugbymen qui filent tout droit et marquent l’essai, renversant tout sur leur passage. Cette évolution tient-elle à la formation ou au profil des jeunes joueurs ?

D. R. : Quand Antoine Dupont saisit le ballon, file comme une flèche, renverse deux adversaires et marque l’essai, les médias le proclament meilleur joueur du monde. Quand un enfant de 8 ans en fait de même, son éducateur lui reproche de ne pas avoir fait de passe à ses partenaires, voire le sanctionne ! Les jeunes doivent s’approprier la dimension collective du sport, tout en construisant des compétences propres qui les rendront performants. Il faut les aider à exprimer leurs qualités naturelles, d’autant que, à la différence d’autres sportifs qui sont interchangeables sur les postes, les rugbymen sont très spécialisés : celui qui est doué dans la conquête ne sera jamais le plus véloce, par exemple. Il faut construire une harmonie des différences pour créer de la performance, dans laquelle le rapide compensera la relative lenteur du fort et le fort combattra à la place du rapide. Nous avons autant besoin de joueurs flegmatiques, capables de prendre des décisions, que d’impulsifs qui se lancent dans des duels contre l’adversaire.

Les Néo-Zélandais ont réalisé un dessin animé humoristique pour illustrer leur différence avec les Français : quand les All Blacks se contentent de deux passes et marquent l’essai, nous courons dans tous les sens, faisons des feintes... et marquons tout de même l’essai ! Nous devons assumer cette identité, sans qu’elle tue la prise d’initiative individuelle. Nous incitons les éducateurs et les clubs à laisser une place à cette dernière, dans le respect d’un cadre. J’y vois un parallèle intéressant avec l’armée de l’air. Le commandant d’un régiment de chasse m’expliquait qu’il imposait un cadre bien précis aux pilotes, avec des règles de vol, au sein duquel ils avaient toute liberté. Nous avons adopté une logique similaire. Le cadre doit être strict et connu de tous ; c’est un recours dans les situations difficiles. Pour le reste, les joueurs ont une totale liberté d’initiative. Le débriefing des erreurs permet soit de modifier le cadre, soit d’identifier une faute commise intentionnellement pour de mauvaises raisons et qui doit être sanctionnée.

Int. : Comment analysez-vous les données collectées lors des entraînements et des matchs ? Sous quelle forme les restituez-vous aux joueurs et à l’équipe ? Dans quelle mesure vous aident-elles à atteindre le délicat équilibre entre les individualités et le collectif ?

D. R. : Le GPS nous fournit des données individualisées – distance parcourue sur le terrain par chaque joueur, vitesse, accélérations, etc. S’y ajoute une analyse statistique du déroulement des actions au cours des matchs. Nous en faisons des retours individuels et collectifs, au regard des points clés de performance que nous avons identifiés : nombre de ballons joués dans notre camp ou dans celui de l’adversaire, nombre de fois où nous gagnons la ligne d’avantage... Ces critères nous sont propres. L’analyse statistique nous aide aussi à affronter une équipe donnée, en décelant des systématismes dans son jeu. Par exemple, les Gallois ne veulent jouer que chez l’adversaire, tandis que les Irlandais valorisent la conservation du ballon.

Au départ, nous communiquions aux joueurs leurs données individuelles. Cela a eu des effets pervers : certains amélioraient artificiellement leurs statistiques, en courant durant les arrêts de jeu, par exemple ! Sans une analyse du contexte, on peut faire dire aux données tout et son contraire. Le risque est aussi de se perdre dans les chiffres ; c’est pourquoi un ingénieur statisticien nous aide à construire des modèles.

La force de la routine

Int. : Certaines théories de gestion avancent que dans les activités incertaines, la stabilité, l’habitude de travailler ensemble et les automatismes jouent un rôle déterminant. Travaillez-vous cet aspect ?

D. R. : Nous jouons sur deux formes de routine. La première, fondamentale, réside dans le planning et l’organisation durant les compétitions. Tout doit être réglé comme du papier à musique. La moindre incertitude (changement d’horaire d’un entraînement, retard du bus...) risque d’être déstabilisante. Nous nous sommes trop longtemps focalisés sur le moment même du match, sans comprendre que la performance était influencée par un environnement bien plus large, que nous pouvions façonner – chez les militaires, cela s’appelle construire la supériorité opérationnelle. Nous exigeons du staff que tous les plannings soient préparés et communiqués à l’avance. Nos joueurs ont besoin de se projeter dans des routines, avec l’assurance que l’organisation sera fluide. Les débriefings des compétitions révèlent souvent que l’accumulation de détails malencontreux peut engendrer une catastrophe. Cela oblige à l’humilité. En effet, le staff aura beau être le meilleur, si le gardien du stade décide d’éteindre la lumière pendant l’entraînement, la séance est ruinée ! Tous les membres de l’équipe ont ainsi un rôle essentiel dans la performance, jusqu’au chauffeur du bus.

La deuxième forme de routine intervient pendant les crises. Nous apprenons aux joueurs à traiter les situations qui dégénèrent grâce à des réponses automatiques, des “ bouées de sauvetage”. Toutes les situations ne s’y prêtent pas, charge aux staffs de les identifier. Dans le chaos des matchs, les entraîneurs utilisent des codes pour donner des repères routiniers aux joueurs et les aider à retrouver le fil. Les équipes les plus performantes sont celles qui arrivent le mieux à réaliser les choses simples sous pression. On s’imagine que la performance vient de la sophistication et de la réflexion, mais faire bien les choses simples n’est pas un aveu d’impuissance !

Int. : La natation française a beaucoup travaillé sur la professionnalisation de l’encadrement, considérant que dix minutes perdues à l’hôtel, c’est dix minutes de récupération en moins. Les nageurs considèrent que cette précision les force à être responsables, car lorsque l’environnement est irréprochable, on doit l’être soi-même.

D. R. : Je suis plus partagé. Nous avons évidemment le souci d’optimiser la récupération : dix minutes de récupération gagnées peuvent faire la différence à certains moments. Pendant le Tour de France, l’équipe Sky se déplace avec les matelas personnels des cyclistes, pour qu’ils passent une bonne nuit et récupèrent ! Il ne faut pas non plus tomber dans l’excès : nos joueurs doivent être robustes et savoir supporter la pression et les imprévus. Certaines équipes olympiques simulent ainsi des situations où, pour une raison ou une autre, l’entraîneur n’arrive pas – dès lors, comment réagir ? Nous avons l’habitude d’isoler nos joueurs au vert avant les compétitions, tandis que les Néo-Zélandais dînent au restaurant. Là encore, il faut trouver un équilibre, optimiser la performance sans couper les joueurs du monde. Le calme doit être privilégié à certains moments, mais les interactions peuvent être bénéfiques à d’autres.

Int. : La troisième mi-temps est-elle un ingrédient de la cohésion d’équipe ? Y participez-vous ?

D. R. : La troisième mi-temps est essentielle, car en fêtant les réussites, on fédère les joueurs autour du projet. Elle est un moment extraordinaire de régulation de la vie du groupe et de rééquilibrage des forces internes. Nous y rappelons, par exemple, que si un joueur a marqué un superbe essai en solo, c’est aussi grâce au collectif. C’est un sas de redémarrage, qui remet tous les joueurs à égalité, qu’ils aient été médiatisés ou exclus pour faute. Les entraîneurs ont un rôle fondamental à y jouer. J’y participe parfois, mais pas systématiquement. Notez que nous avons une sorte charte de la troisième mi-temps, car tout n’est pas permis. Il en va du standing de l’équipe de France.

Petite géopolitique du rugby

Int. : Les compétences nécessaires en club et en équipe de France diffèrent-elles, ou s’agit-il, dans les deux cas, de jouer et de gagner ?

D. R. : Le niveau est évidemment plus élevé dans les compétitions internationales, puisque chaque sélection nationale réunit les meilleurs rugbymen d’un pays. Les oppositions entre adversaires y sont plus rudes, ce qui demande de déployer encore plus de créativité et d’initiative. L’arbitrage diffère également entre les compétitions domestiques et mondiales, ce qui n’est pas sans effet sur le jeu qui est produit. Enfin, les préparations étant plus courtes dans le rugby de haut niveau, les joueurs n’ont pas le temps d’intégrer des stratégies préétablies, alors qu’elles sont très présentes dans le rugby professionnel.

Certains joueurs sont excellents en club, mais pas à l’international. Nous devons savoir sélectionner ceux qui seront capables de s’y hisser. De même, un entraîneur peut être expert au niveau domestique, mais peiner à se projeter dans les exigences du rugby international. Un équilibre doit être trouvé entre la culture qui nous marque profondément et l’adaptation aux critères mondiaux. C’est plus généralement le défi que pose la mondialisation aux entreprises françaises.

Int. : Les grandes nations du rugby ont des philosophies de jeu différentes et y restent fidèles, sans que l’une s’affirme définitivement comme la meilleure. Peut-on en déduire qu’il n’y a pas de modèle dominant ou convergeant en matière de rugby ?

D. R. : Des tendances dominantes apparaissent au gré des coupes du monde, mais se renouvellent de façon cyclique. Actuellement, le rugby privilégie le mouvement, le duel, la vitesse et le jeu au pied, et le match bascule souvent lors des cinq ou dix dernières minutes. Nous y préparons les joueurs. Toutefois, ce n’est pas en imitant la tendance qui a permis à une équipe d’être championne du monde qu’on le deviendra soi-même !

Les différences culturelles restent malgré tout prégnantes. Par exemple, les Néo-Zélandais sont des duellistes, très mobiles, qui défient l’adversaire et tentent de lui imposer un rythme qu’il ne pourra pas soutenir. Jouer contre la Nouvelle-Zélande, c’est conduire une voiture de course sur la corniche ! Nous en sommes parfois capables, mais pas toujours. L’Afrique du Sud est un pays de pionniers conscients de la dureté de la vie ; on y joue un rugby assez brutal, qui essaie de détruire l’adversaire. C’est l’équipe de l’hémisphère sud que la France bat le plus, car le combat ne nous fait pas peur. On pourrait décrire les joueurs australiens comme les Américains du rugby : ils déroulent des process et n’y dérogent pas. Ce sont ceux que nous battons le moins. Les Argentins sont des guerriers provocateurs, excessifs, capables d’un investissement phénoménal. Les Anglais sont pragmatiques et misent sur l’efficacité, au détriment du spectacle. Les Gallois ont un jeu assez proche du rugby français, créatif, agressif, qui privilégie les passes. Les Écossais s’apparentent aux Néo-Zélandais, et les Irlandais aux Australiens, avec un jeu fondé sur l’organisation collective et la domination. L’Italie n’a pas de culture du rugby : elle a mêlé des entraîneurs français, sud-africains, néo-zélandais, anglais et compte de nombreux joueurs argentins... Quand j’interviens à l’étranger, je recommande de ne pas imiter les grands pays du rugby ; il faut jouer comme on est.

Int. : L’évolution des règles et de l’arbitrage a-t-elle transformé la façon de jouer ?

D. R. : Les règles ont évolué en ce qui concerne la touche et la mêlée, mais essentiellement sur des points de détail. Elles ont mis du temps à modifier les façons de jouer. En revanche, les modes d’arbitrage ont fortement évolué et des différences d’interprétation des règles apparaissent au niveau international. La Nouvelle-Zélande a investi l’arbitrage comme une partie intégrante de la performance de son équipe. En se dotant d’arbitres influents dans l’environnement mondial, elle envoie un signal sur une certaine manière de jouer, répondant à la vision néo-zélandaise : les mêlées et les touches n’ont pas la même importance qu’ailleurs, tandis que les plaquages assez hauts – correspondant au gabarit imposant des All Blacks – sont privilégiés. Si nous avons perdu la finale de la Coupe du monde de 2011, c’est parce que l’arbitre n’a pas osé nous faire gagner.

Int. : N’êtes-vous pas nostalgique de la poésie du rugby amateur “de papa” ?

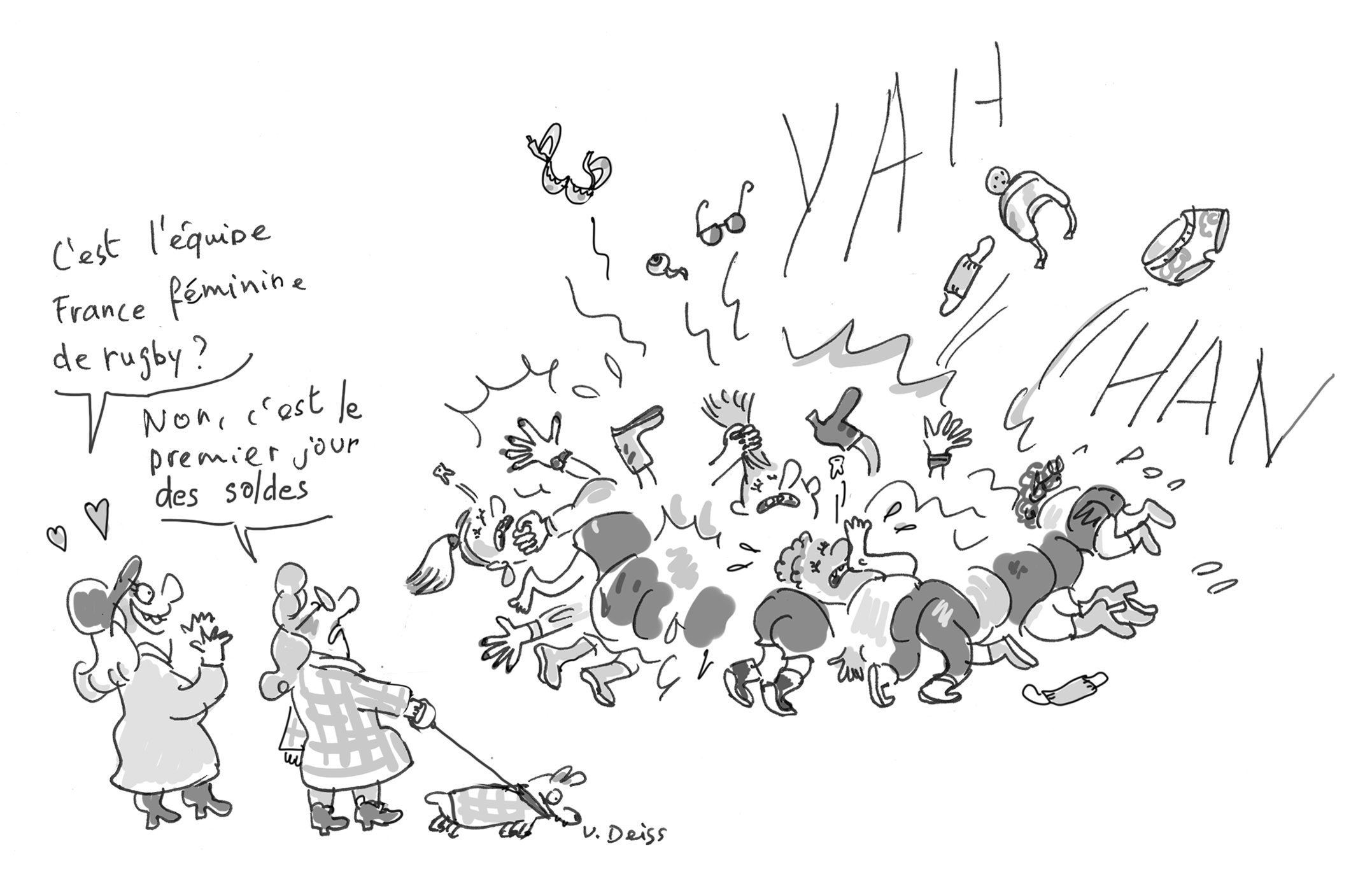

D. R. : Pour prévenir les accidents de mêlées, j’ai analysé des matchs depuis les années cinquante jusqu’en 2010. En 1979, la plus longue séquence de jeu durait 34 secondes ; aujourd’hui, elle est de 3 à 4 minutes. Le temps de jeu effectif (c’est-à-dire tous les moments où le ballon est en jeu sur le terrain) était de l’ordre de 16 minutes, quand il atteint aujourd’hui 40 minutes. Le rugby “de papa” est surtout beau dans la légende ! Il est vrai qu’il était épique et avait de vrais personnages. Le formatage actuel, induit par le sport de haut niveau, est moins propice à l’apparition de caractères légendaires. Nous luttons précisément contre cette tendance. Je compte aussi beaucoup sur le sport féminin pour renouveler les codes et briser certains stéréotypes du sport actuel.

Le compte rendu de cette séance a été rédigé par :

Sophie JACOLIN